IT導入補助金とは

IT導入補助金とは名前の通り、中小企業・小規模事業者が、自社課題解決等のニーズに合ったITツール(ソフトウェア)を導入する場合に、

発生する費用の一部を補助することで、導入しやすくしますよ!という補助金制度です。

今年度はもう終了していますが、2021年度は4月より5回もの申請期間が設けられていたことから、来期もこの勢いは加速していきそうです。

現に、中小企業庁から令和3年度補正予算によって「生産性革命推進事業予算」として、2,001億円ものIT導入補助金予算が組まれる予定となっていますので、

今から、ITツールを選定し、2022年4月から補助金申請スケジュールにアンテナを立てておきましょう!

■ IT導入補助金2022年度チラシ https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf

■ IT導入補助金申請ページ(現在は2021年度Ver) https://www.it-hojo.jp/schedule/

Society5.0な介護事業所とは

難しく聞こえるかもしれませんが、Socieyは日本語で「社会」を意味するので、「5段階目の社会」というニュアンスで理解していただいてOKです。

これまで私たち人間は、1段階目として「狩猟社会」を形成し、2段階目として「農耕社会」を築き、3段階目として「工業社会」を、4段階目として「情報社会」を

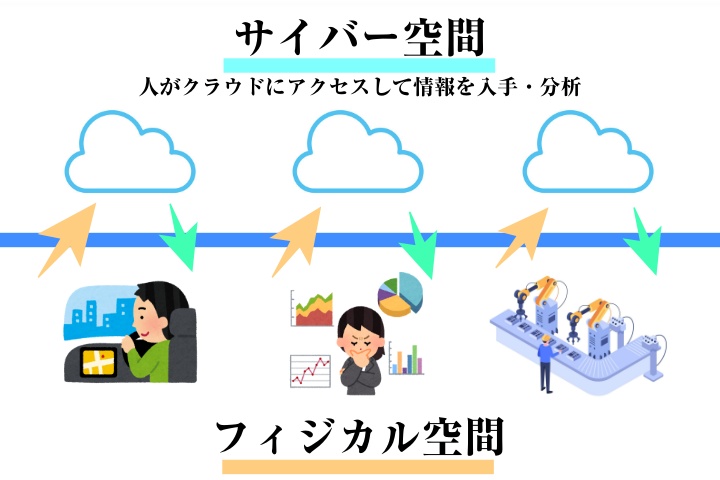

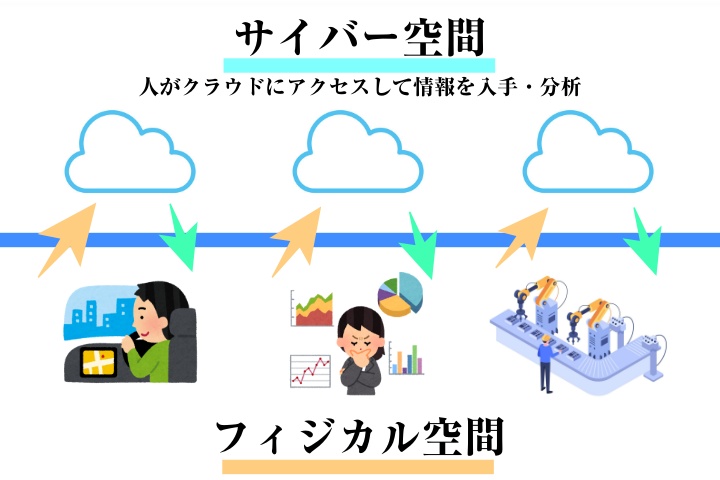

築いてきました。情報社会になるまでフィジカル空間にしかなかった社会は、現在、クラウドというサイバー空間にも存在するようになりました。

皆さんは、日常生活で無意識的にクラウドを介した情報入手や分析を行っています。

カーナビに目的地を入れて、目的地までの経路を参照する作業も、皆さんが「ナビを打った」後に、クラウドから返ってきたフィードバックの応答なんです。

これが、Society5.0ではこうなります。

簡単に言うと、①クラウドにアクセスする手間が圧倒的に減る+②クラウドに上げる情報準備の手間が圧倒的に減るということです。

例えば、ナビであれば「目的地名や住所など、何らかの情報を打ち込む必要があった」と思いますが、タクシーのように「〇〇まで」と話すだけで

目的地までの最適ルートを提案してくれますし、自動で運転して目的地まで行くことができるので手間が減ります。

体感していただくのに良いのが、こちらのremove.bgというサイト

https://www.remove.bg/ja

今まで、写真の背景を抜くためには「手間」が多くかかっていましたが、今では、「写真をドロップするだけ」で背景の透明化ができてしまいます。

これは、AIが写真の主対象と背景対象部分をビッグデータより解析し、背景部分のみを切り抜いているためです。

このようなAIツール(Society5.0)を数多く導入していくことで、事務時間をはじめとする定型業務時間を削減する必要性が、今の介護事業所には求められて

いるんです。

介護事業所はレッドオーシャン+人手不足時代

デイサービスの数だけでも全国に約45,000か所もあり、もはやコンビニと同じくらいの事業所数となっています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service17/dl/gaikyo.pdf

当たり前ですが、コンビニの数ほどあっても利用する顧客対象者は"コンビニよりも圧倒的に少ない"訳ですので、競争率は非常に高いと言えます。

さらにそれは、お客様の取り合いだけでなく「職員」についてもです。

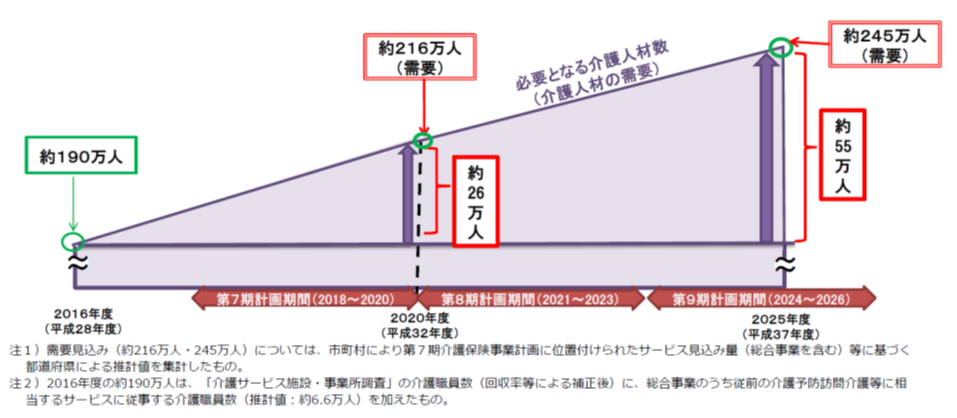

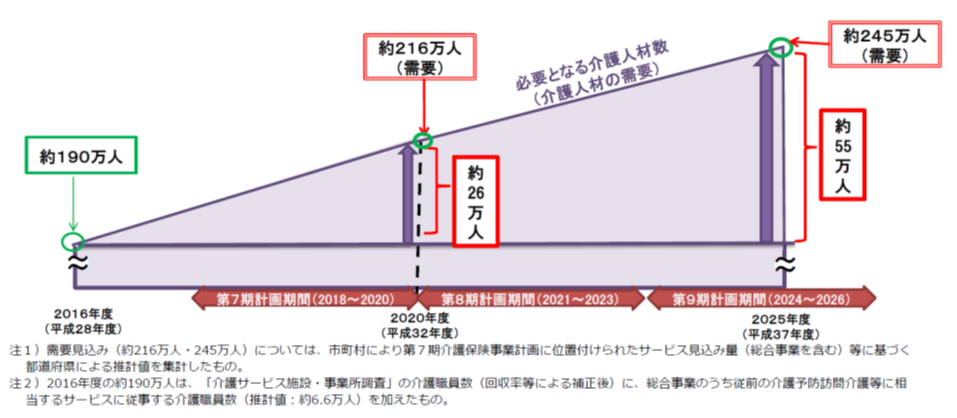

2025年には、需要に対する職員供給が約55万人不足し、需要は右肩上がりとなるため、

① 職員を確保した事業所が勝つ

② 利用者は"職員を確保した事業所"に集まる

この①②を意識して経営・運営をしていく必要があり、利用者が増えるからと言ってすべての事業所が恩恵を得るわけではない(働き手の絶対値が低いから)ということを

理解しておく必要があります。

どのようなITツールの導入が効果的なのか?

これは一概に「〇〇を入れれば問題ない」ということが言えません。

なぜなら、ソフトウェアというものはあくまで課題解決の手段であるからです。

企業によって課題は多様なので、全ての会社が平等に"ソフトウェアA"を入れればOKです。という話ではないのです。

介護事業所でよく言われているのは記録ソフトの導入ですよね?

これも自社課題を職員全員が共通して理解し、費用対効果を埋める状態でなければ、導入自体がうまくいきません。

導入しても

① 機能を応用して使いこなさない

② 結局紙を活用している

③ 記録入力時間を別途設けてタブレット入力を行う

④ 記録ソフト以外の活用がされていない

これだと、記録ソフトを入れた効果が最大限発揮できません。

あくまで、ご利用者に対する直接的なサービス提供時間確保が課題であるならば、定型業務時間を削減することを目指した

応用的な使い方をしなければいけません。

コミュニケーションに課題があるならば、SlackやLINEを業務に取り入れてもいいでしょうし、LIFE入力や請求業務の時間削減が

したいのであれば、記録-請求一気通貫のソフトウェアを入れてもいいでしょう。

自事業所で解決すべき課題は何なのか・・・

その課題を解決するリソースがソフトウェアなのかどうかまで、管理職だけではなく職員全員で議論して決定していきましょう。

IT導入補助金申請について

ここで本題のIT導入補助金について触れていきます。

まず、IT導入補助金は、「申請すれば100%通りますよ!」といった補助金ではありません。

融資と異なり、返済義務がないわけですからハードルはもちろん高いです。

ただ、今回は私の申請経験的に「この記事を参考に申請していただければ8割は通るだろう」と思う情報を

有料会員様限定で書かせていただきます。

この記事で、最大補助450万円が獲得できると思えば安いものですよね?^^

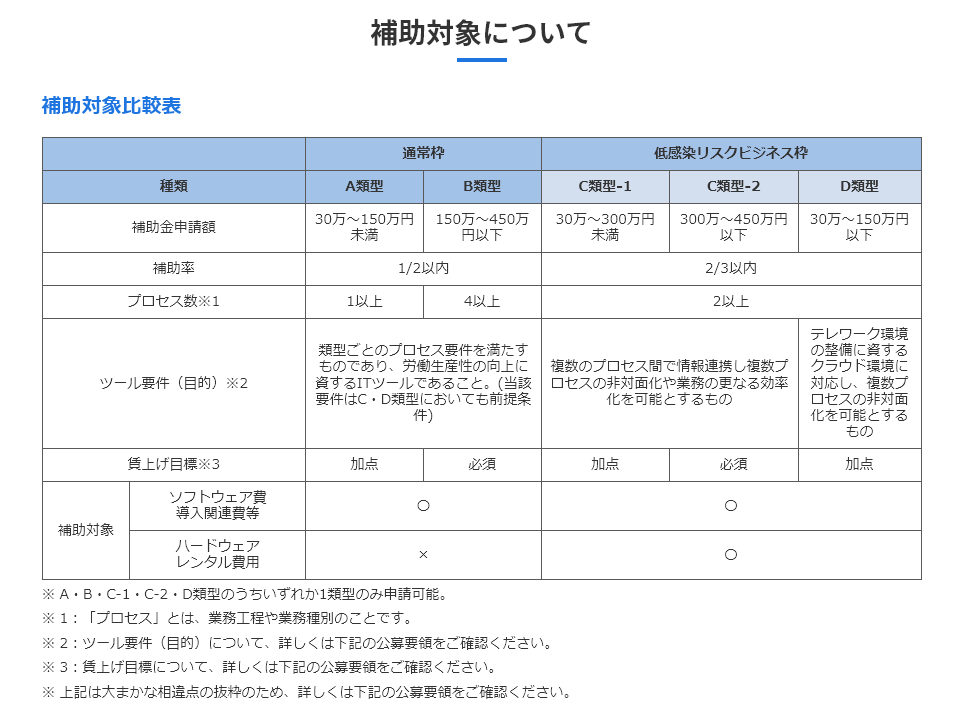

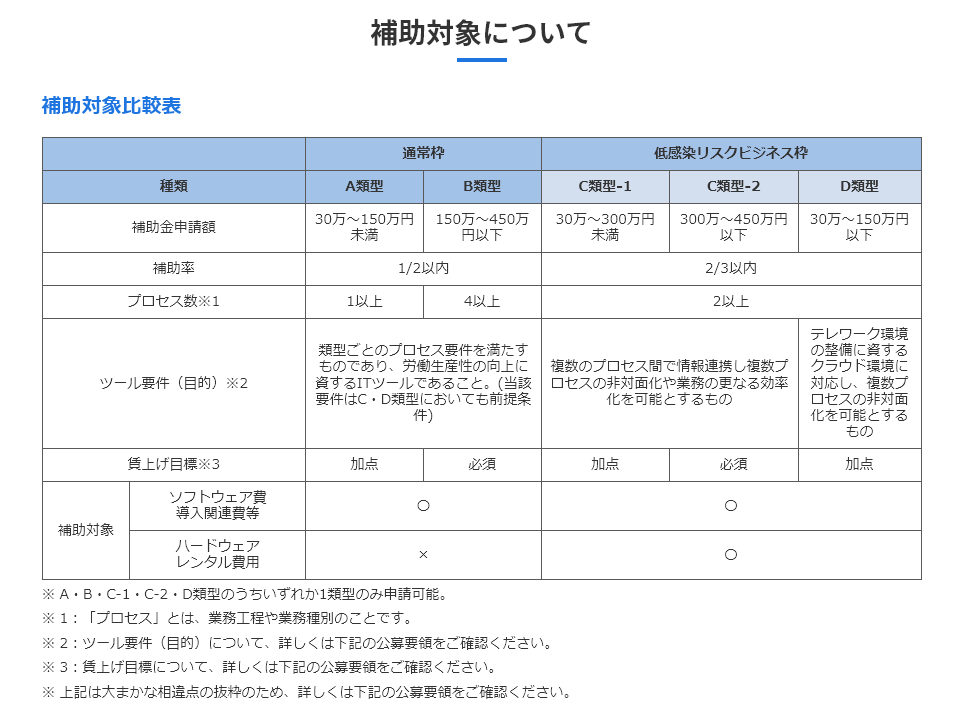

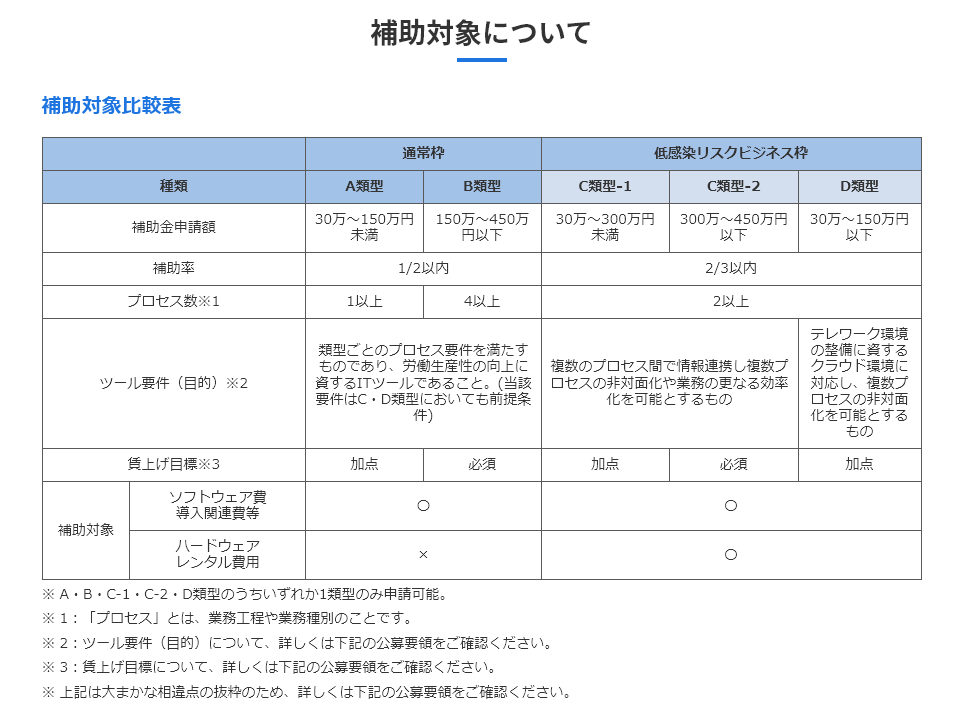

IT導入補助金には、「通常枠」と「低感染リスクビジネス枠」という2つの枠と、通常枠には「A類型」と「B類型」

低感染リスクビジネス枠には「C類型-1」と「C類型-2」と「D類型」という種類が存在します。

そして、それぞれの枠・種類に応じて申請要件と補助率が変わってくるので注意してください。

この補助金の最大の特徴は、"導入しようとしている材料が「ITツール」として登録されている必要がある"ということで、

登録されていない材料は補助金の対象とはなりません。

なので、この補助金が使えるかどうかをメーカーに聞かなければいけませんし、メーカー側と共同で申請を上げていくことになりますので

自社だけで推し進められるものでもありません。

そして、どの枠・型で進めていけばいいかということですが、ソフトウェアによります。

ただ、それだとこの記事の意味がないので、今回は記録ソフトの導入で使える「C類型-2」で満額補助を受けられることを目標として

解説を進めていければと思います。

ここからは、申請の具体的な内容に入っていくので、有料会員様だけに紹介をさせていただきますね。

2021年度Verの内容となりますので、次年度に追加・修正するものについては応用的に本記事を捉えて活用いただければ幸いです。