【算定要件のココがポイント】通所介護費の算定に係るサービス提供時間

通所介護費の算定に係る「時間」の考え方

通所介護の時間は主に「営業時間」「運営規程上のサービス提供時間」「ご利用者ごとのサービス提供時間」「実際に利用した時間」に分けられます。

ご利用者ごとのサービス提供時間は、「必要なサービスを提供するために必要な標準的な時間を設定すること」と決まっており、一人ひとりの生活状況が違うように、必要なサービスやそれに要する時間がご利用者ごとに異なります。

実際には運営規程上のサービス提供時間と、ご利用者ごとのサービス提供時間は同じ時間設定になっていることが多いです。

しかし、実際には病院受診や急な体調不良のため、その日の利用を途中で中止したり、交通事情などによって送迎に時間がかかり事業所への到着が遅れるなど、計画されたサービス提供時間と実際に利用した時間に差が生じることがあります。

【サービスの質向上】記憶に対するプログラム・トレーニング

展望記憶とプログラム

アルツハイマー型認知症は、「記憶の過程」では記銘力 (新しいことを覚える能力) の低下が起こり、「陳述記憶・非陳述記憶」では、忘れやすい展望記憶から機能が低下してきます。

したがって、まず展望記憶、および最近の回想記憶(記銘力を必要とする回想記憶)を賦活・刺激することが大切です。

介護業界どうなる?どうする ?

2022年5月30日に第94回社会保障審議会介護保険部会が開催されました。

それを受けての雑感を月刊デイ編集長として述べます。

(あくまでも雑感ですので、そのつもりでお読みください。)

【1】介護予防事業~実際の実施回数での割合は???~

住民主体のサービスは広がるのか ? 理念は良いが実際は困難では…

介護予防事業では「訪問型」「通所型」の両者でA型を実施している自治体が多く、住民主体型のB型のサービスを提供している自治体は、わずか15.0~16.7%にとどまっています。

しかし、これは実施している自治体の割合であり、実施回数の「多い」「少ない」は関係しません。

【サービスの質向上】記憶に対するアプローチ

記憶について

■記憶の過程

記憶の過程には、「記銘」→「保持」→「再生」があります。

(1)記銘

記銘とは、記憶する内容を頭に入れることです。

(コンピューターでいう「入力・インプット」に相当します)

(2)保持

保持とは、記憶する内容を正しく、ある一定期間保つことです。

(コンピューターでいう「保存・セーブ」に当たります)

(3)再生

再生とは、記憶している内容を正しく思い出すことです。

(コンピューターでいう「出力・アウトプット」に当たります)

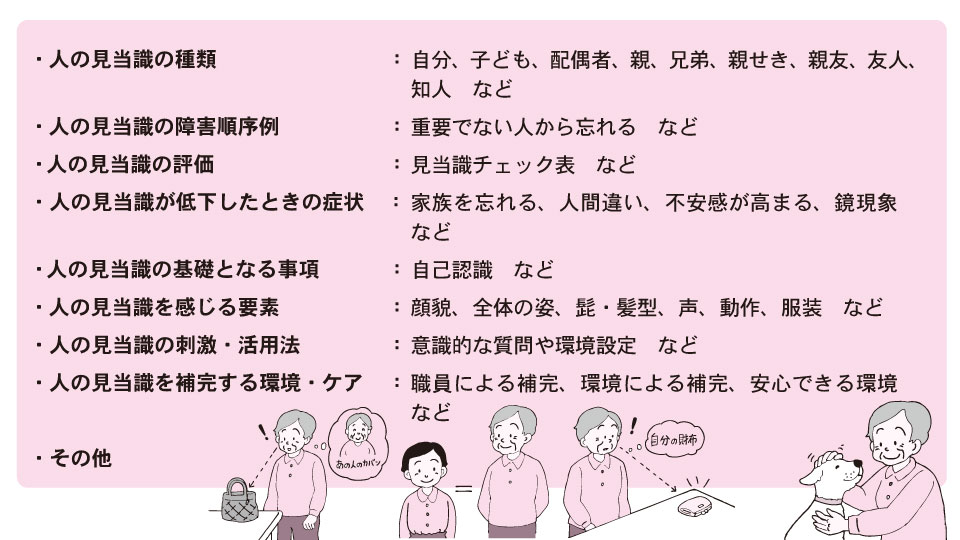

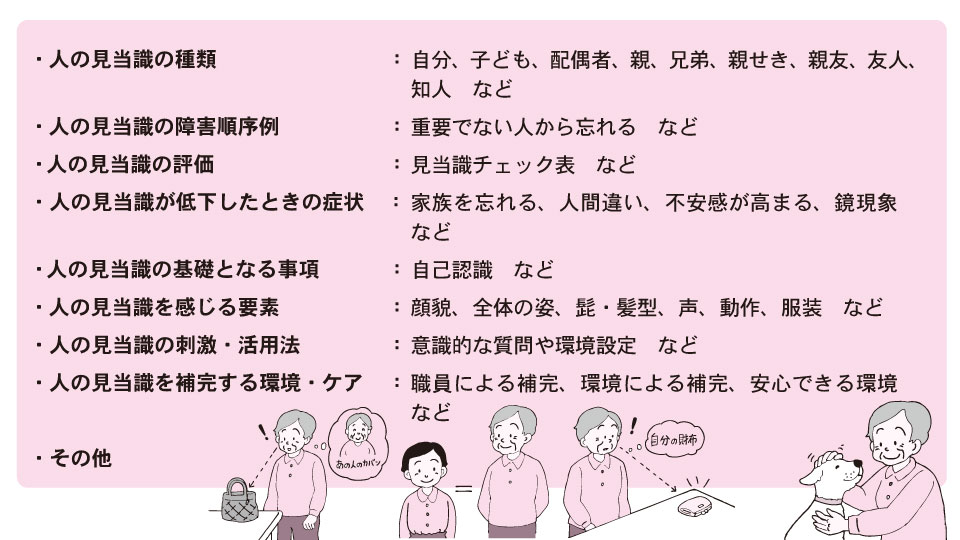

【サービスの質向上】「人」の見当識について

(1)「人」の見当識:子ども・配偶者・親・友人などが分かる。

(2)「動物」の見当識:自分のペット、よく見る知り合いのペットが分かる。

(3)「自分」の見当識:自分自身が分かる。昔の自分、今の自分が分かる。

(4)「自分の物」の見当識:自分の持ち物、所有物が分かる。

(5)「他人の物」の見当識:他人の所有物が分かる。誰のものかが分かる。

【スタッフマネジメント】「グレー職員」は事業所に悪影響を与える【「労働能力欠如型」、「セクハラ・パワハラ型」、「私生活上の問題行動型」への注意・指導、あるいは懲戒処分などの仕方について】

グレー職員の各類型に共通する注意・指導の仕方と、「勤怠不良型」の説明は前回しましたので、今回は残りの各類型(「労働能力欠如型」、「セクハラ・パワハラ型」、「私生活上の問題行動型」)のポイントを説明します。

前回の記事はこちら

【サービスの質向上】機能低下時の症状を予測した発生予防

機能低下に対するケアでは、「機能が低下したときにどのような症状が出るか」という視点から、事前にその症状の発生を予防する観点でケアを提供することも必要です。

【時の見当識の低下で出てくる症状例】

・約束した時間を間違える

・通院の時間はまだかと何度も頻繁に言う

・営業時間外にデイに行こうとする

・夕方に朝食の準備をしたり、朝刊を取りに行ったりするなどの不適切な活動

・昼夜逆転

・夏に何枚も服を重ね着する

・冬に半袖1枚でいるなどの衣服の混乱

【サービスの質向上】「場所」の見当識について

場所の見当識とは自分がいる所や場が認識できる能力のことです。

一般的には、場所についての見当識は一つの要素として扱いますが、ここでは「場の見当識」と「所の見当識」に分類しています。

場所の見当識

(1)「場」の見当識

「場」の基本状況把握…公的な場か私的な場か、天気・温度・湿気はどうか など

上記のほかに「過去・現在・未来」といった時間的経過区分が含まれる場合もあります。

(2)「所」の見当識

「所」の基本状況把握…どこの県、市、町か建物の何階か など

【スタッフマネジメント】「グレー職員」は事業所に悪影響を与える【注意・指導、あるいは懲戒処分などの仕方について】

グレー職員を下記の4つに類型化し対応を説明してきましたが、今回は注意・指導、あるいは懲戒処分などの仕方について説明し、実践的に対応できるようにしたいと思います。

【勤怠不良型編】はこちら

【労働能力欠如型編】はこちら

【セクハラ・パワハラ型編】はこちら

【私生活上の問題行動型編】はこちら

【スタッフマネジメント】「グレー職員」は事業所に悪影響を与える【私生活上の問題行動型編】

「私生活上の問題行動型」のグレー職員への対応

次のA〜Cのような案件は悩ましいです。

【A】営業機密は漏えいしていないが、ソーシャルメディアなどで社内の事情を掲載している

【B】社外で新興宗教や政治活動などの勧誘行為を繰り返す

【C】社外で盗撮行為をして警察に逮捕された