【利用者を増やす㊙営業術】対応していこう!!「これからの介護は合戦状態になります」

介護施設の稼働率低迷に悩んでいる経営者・管理者の方は多いと思います。

そして、人材確保に苦戦し物理的に稼働を増やすことができないジレンマを抱えられている方も多くいらっしゃると思います。

確かに、介護を必要とするであろう高齢者はこれからも右肩上がりに増え続けます

引用:内閣府「令和2年版高齢社会白書(全体版)」

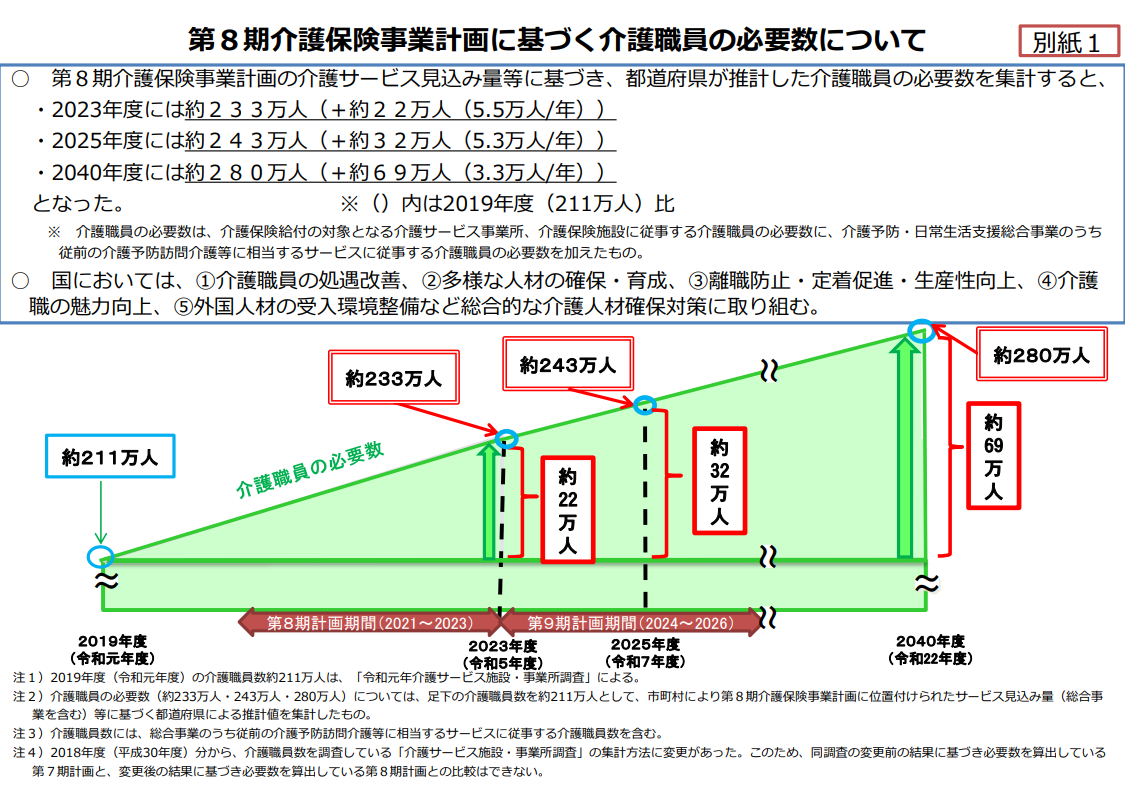

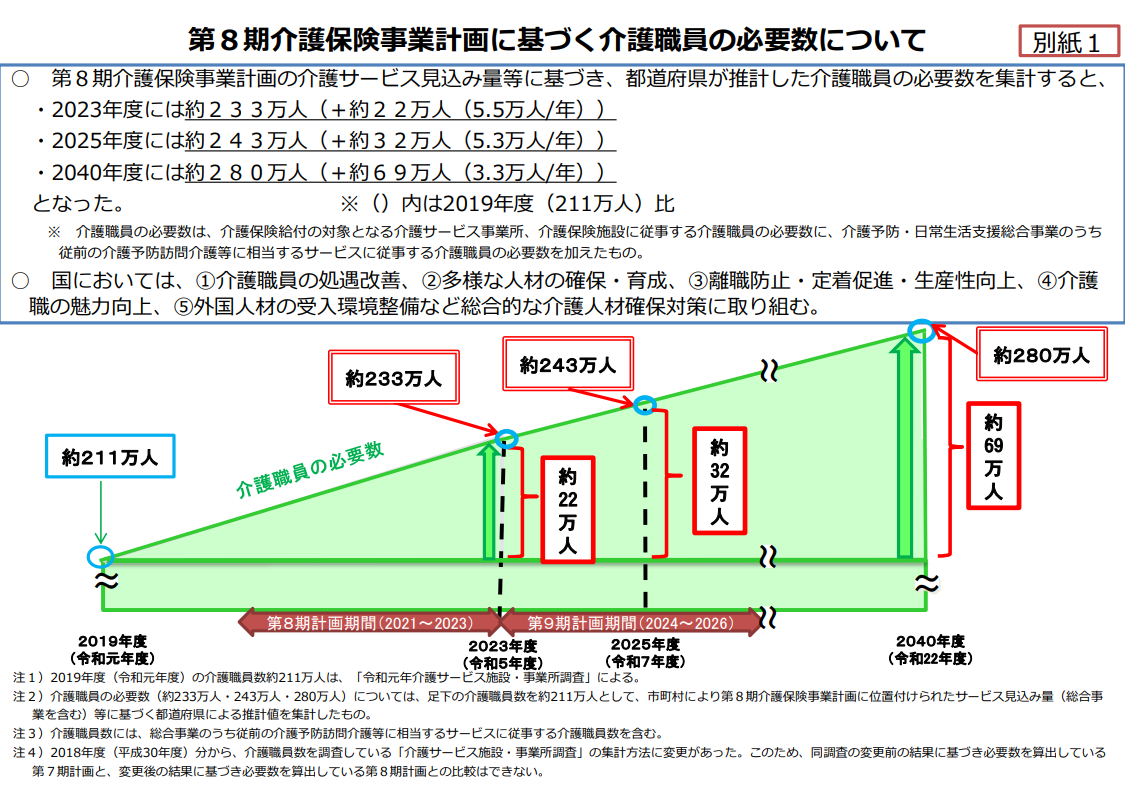

しかし、その高齢者を支える働き手はどんどん不足していきます。

引用:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

なのに、介護事業所の病床数は右肩上がりに上昇している訳ですから、世はまさに「職員採り合戦」、「利用者採り合戦」となっている訳です。

引用:内閣府「平成30年版高齢社会白書(全体版)」

介護事業以外の事業を大きく展開しているような大手企業は資金力がありますから、参入を許し、同じようなことをしていては、この合戦に100%負けてしまいます。

今の介護事業所に求められているのは「人を雇い続ける力」と「稼働率を高く維持し続ける力」です。

この2点について、大手企業にはないユニークかつ相手から求められている雇用体制・サービス体制を構築することが大切なのは言うまでもないでしょう。

さらに、大手企業は「発信力」も大きいです。資金力もコネクションも多いですから、同じような広報戦略をとっても認知を増やすことは難しいでしょう。

では、どのような「雇用体制」「サービス体制」を構築する必要があるのか、そしてどのように「発信していく必要があるのか」こちらについて解説をしていきたいと思います。

【スタッフマネジメント】ミスを起こしたスタッフへのフォローのポイント

ミスを起こしやすいスタッフの特徴は、主に以下の2つがあります。

■マイナス思考である

過去の失敗経験を思い出し、「また失敗したらどうしよう」「自分にできるのか?」などのマイナス思考にとらわれて萎縮してしまうため、本来の能力を発揮できなくなっている

■仕事の全体的な流れを把握していない

全体の流れを理解しておらず、目の前のことにのみ意識が集中しているため、ミスを起こしやすくなる

【利用者を増やす㊙営業術】数字を見える化して赤字事業所が黒転しました

皆さんの事業所では経営数字の見える化を実践していますか?

自事業所の売上はいくらで、支出がいくらで、内人件費構成率が何%で、利益がいくら毎月残るのかというような、理解を現場がしていますでしょうか?

小規模の事業であれば、経営が直接介入して経営状況を管理することができると思いますが、事業規模が大きくなると物理的に全ての事業所を見ていくことが難しくなってきます。

数字の把握だけができても、現場のオペレーティングについてフィードバックする時間がなかなか取れず、時間だけが過ぎていき気付けば赤字転換といったことはよくある話です。

また、経営理念だけが先行し「ご利用者に喜ばれるサービスを提供する」ことだけを考えれば収支は付いてくるという考えであったり、そもそも「ご利用者と関わりたくて介護をはじめた」人や「稼ぎのために介護をはじめた人」、「親の介護をキッカケに介護をはじめた人」など、働き方も千差万別ですので、業態的に何のマネジメントも行わずに利益を出すことなど困難な事業が介護だと思います。

では、そんな介護業界で「利益」を高めていくにはどんな取り組みを現場に講じていく必要があるのか、こちらについて実体験をもとに紹介をさせていただければと思いますので、ぜひ参考にしていただれば嬉しいです。

【サービスの質向上】ケアレクの8つの視点とマズローの欲求段階

保健・医療・介護・福祉の目的はQOLの向上です。

生活の質の向上や生活を楽しく豊かにするという理念からいうと、介護もレクも同じ目的を持った対人サービスです。

ここでは、介護やレクに必要な視点について述べてみます。

(1)リスクマネジメントの視点

(2)本人中心の視点

(3)自立支援の視点

(4)ICFの視点

(5)活動範囲拡大の視点

(6)マズローの欲求段階の視点

(7)介助の5要素の視点

(8)5つの3【社会、生活、環境、目、間】の視点

これらの視点はいずれも重要な視点であり、ケアを提供する際には、これらの考え方に沿ったサービス提供となっているかを随時自分たちで確認することが大切です。

【サービスの質向上】ケアレクの8つの視点とICF(国際生活機能分類)と活動範囲の拡大の支援

保健・医療・介護・福祉の目的はQOLの向上です。

生活の質の向上や生活を楽しく豊かにするという理念からいうと、介護もレクも同じ目的を持った対人サービスです。

ここでは、介護やレクに必要な視点について述べてみます。

(1)リスクマネジメントの視点

(2)本人中心の視点

(3)自立支援の視点

(4)ICFの視点

(5)活動範囲拡大の視点

(6)マズローの欲求段階の視点

(7)介助の5要素の視点

(8)5つの3【社会、生活、環境、目、間】の視点

これらの視点はいずれも重要な視点であり、ケアを提供する際には、これらの考え方に沿ったサービス提供となっているかを随時自分たちで確認することが大切です。

【サービスの質向上】ケアレクの8つの視点と自立(自律)支援

保健・医療・介護・福祉の目的はQOLの向上です。

生活の質の向上や生活を楽しく豊かにするという理念からいうと、介護もレクも同じ目的を持った対人サービスです。

ここでは、介護やレクに必要な視点について述べてみます。

(1)リスクマネジメントの視点

(2)本人中心の視点

(3)自立支援の視点

(4)ICFの視点

(5)活動範囲拡大の視点

(6)マズローの欲求段階の視点

(7)介助の5要素の視点

(8)5つの3【社会、生活、環境、目、間】の視点

これらの視点はいずれも重要な視点であり、ケアを提供する際には、これらの考え方に沿ったサービス提供となっているかを随時自分たちで確認することが大切です。

【サービスの質向上】ケアレクの8つの視点と本人中心

保健・医療・介護・福祉の目的はQOLの向上です。

生活の質の向上や生活を楽しく豊かにするという理念からいうと、介護もレクも同じ目的を持った対人サービスです。

ここでは、介護やレクに必要な視点について述べてみます。

(1)リスクマネジメントの視点

(2)本人中心の視点

(3)自立支援の視点

(4)ICFの視点

(5)活動範囲拡大の視点

(6)マズローの欲求段階の視点

(7)介助の5要素の視点

(8)5つの3【社会、生活、環境、目、間】の視点

これらの視点はいずれも重要な視点であり、ケアを提供する際には、これらの考え方に沿ったサービス提供となっているかを随時自分たちで確認することが大切です。

【サービスの質向上】ケアレクの8つの視点とリスクマネジメント

保健・医療・介護・福祉の目的はQOLの向上です。

生活の質の向上や生活を楽しく豊かにするという理念からいうと、介護もレクも同じ目的を持った対人サービスです。

ここでは、介護やレクに必要な視点について述べてみます。

(1)リスクマネジメントの視点

(2)本人中心の視点

(3)自立支援の視点

(4)ICFの視点

(5)活動範囲拡大の視点

(6)マズローの欲求段階の視点

(7)介助の5要素の視点

(8)5つの3【社会、生活、環境、目、間】の視点

これらの視点はいずれも重要な視点であり、ケアを提供する際には、これらの考え方に沿ったサービス提供となっているかを随時自分たちで確認することが大切です。

【サービスの質向上】アセスメントの基本

アセスメントの視点

アセスメントの視点は以下のように考えることができます。

(1)ケアマネジメントは、APDLサイクルに基づいて進められます。

(2)アセスメントとは、評価とその分析から本人のニーズを探ることです。

(3)「ニーズ」とは、単に本人が欲する「Wants(ウォンツ)」「Desire(デザイアー)」ではなく、本人に真に必要とされるものを指します。

(4)アセスメントから本人の残存能力を把握し、生活を充実させる「目標」設定のための情報を得ます。

【サービスの質向上】介護現場でのレクリエーションの在り方

レクリエーションとは

レクリエーション(以下:レク)は英語でrecreation(再創造)を意味します。

これは、単に「集団でのゲーム」「ぬり絵」「脳トレ」「イベント行事」を意味するものではありません。

その人の生活に新たなエネルギーを生み出すために、余暇(レジャー)を利用して行われる活動全体を指しており、肉体と精神の「リフレッシュ」という目的ないし意味づけを重視する考え方です。