【スタッフマネジメント】地域に根付いた人材確保「求人チラシのポスティング」と「辞めた職員への電話作戦」

近隣にポスティングする利点

自社から半径2キロ圏内へ求人チラシをポスティングします。

求職者が、勤務先を選ぶときの重要なポイントの一つが、「自宅から近いこと」です。

勤務先と自宅が近いということは、労使双方にとってメリットが大きいのです。

介護業界の場合、同じサービス内容であれば、仕事の実務はほとんど変わりません。

職場を変えるという意味での「転職」は非常にスムーズです。

近隣にポスティングする利点

自社から半径2キロ圏内へ求人チラシをポスティングします。

求職者が、勤務先を選ぶときの重要なポイントの一つが、「自宅から近いこと」です。

勤務先と自宅が近いということは、労使双方にとってメリットが大きいのです。

介護業界の場合、同じサービス内容であれば、仕事の実務はほとんど変わりません。

職場を変えるという意味での「転職」は非常にスムーズです。

働きがいのある職場づくりの総仕上げ、人材確保について取り上げます。

事業所のトップや人事担当者が、介護の仕事の魅力を熱く語れるかどうか、そして職員にきちんと伝えておくことが大切です。

「想像以上に仕事がしんどかったので辞めます」と言われてから、慌てて介護の良さを伝えてもダメなのです。

風邪をひいてから、予防注射をするようなものです。

「今は大変だけど、これを乗り越えたら…」などと、慌てて説得を試みたところで、「辞めると言ってるのに、なぜ今ごろになってそんな話をするんだ」と逆に反感を買うことになるでしょう。

ですから、その前に社内研修などを通じて、予防注射をしておく必要があるのです。

【1】将来の職員需要~2040年290万人の介護従事者が必要~

職員確保は「今日が一番楽」で、時を経るごとに職員不足は激化していきます。

要介護認定者数は、2040年~42年に最大になると予測されています。

それに伴い介護従事者需要も増大し、厚生労働省は2040年に280万人、経済産業省は2035年に307万人の介護従事者が必要としていますので、ここではその間を取って290万人が必要になるとしておきましょう。

新しく入った人を育てていく。

これはどの職場にも共通するテーマだと思います。

それほど大切なことにもかかわらず、大多数の職場は、一律のマニュアルやOJTだけで終わっているようです。

それらが、きちんと機能していればまだ良いのですが、更新されていないマニュアルで、逆に不信感を与えたり、人によって指示が違って混乱を招いたりなど、うまく人が育てられているとは言い難い状況になっていませんか?

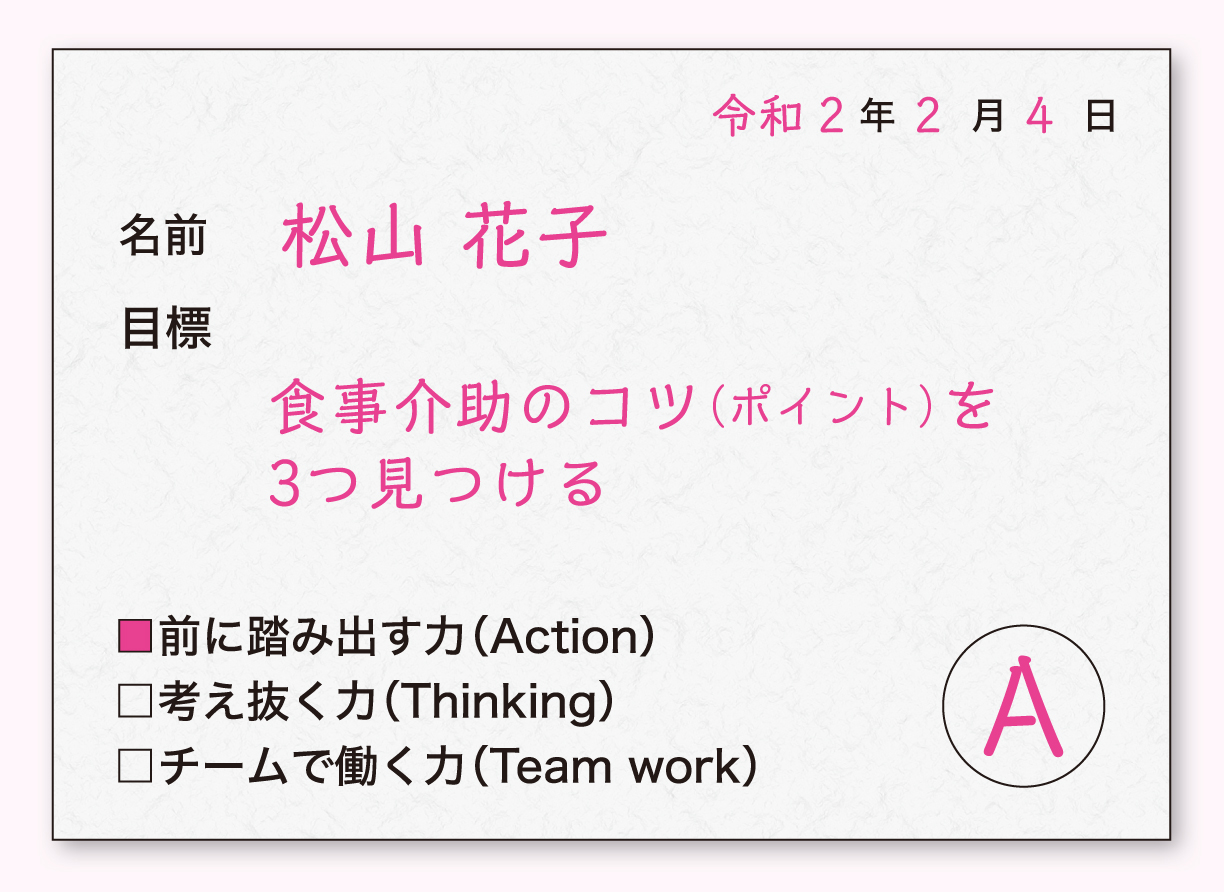

もしそうなら、シンプルかつ確実に人を成長させる仕組み「成長カード」を実践してみてください。

「施設収支減少」「他産業賃金高騰」「物価上昇」

2022年度は、新型コロナ、ウクライナ侵攻、円安などにより経済状況が激変した1年となりました。

【1】デイの収支悪化

(1)倒産件数過去最高

2022年の老人福祉・介護事業倒産件数は143件と過去最高を記録、中でも通所は前年の17件から69件へと4倍増となっています。

これには、倒産以外の縮小、廃業などは含まれていませんので、実際にはこの何倍ものデイが、閉鎖しています。

自分の成長が感じられない⁉

人材確保がますます厳しくなっている介護業界。

新たな人材を確保できる求心力ある職場。

職員が辞めない働きがいのある職場は、どのようにつくっていけばいいのでしょうか。

職員が辞める大きな理由として、「自分の成長が感じられないとき」というものがあります。

仕事が、ただ業務を終えることだけになり、同じ日々の繰り返しのように感じて、自分の将来に対して不安を持つと転職を考えるようになります。

そうならないように、職員の成長を支えるキャリアパスと人事考課、そして成長カードについて取り上げてみます。

経営者をはじめ、介護事業所の管理者を悩ませる"利用者増問題"。

その解決策の秘訣を「だよりね」でも1年以上更新し続けて参りましたが、今はやりの「ChatGPT(チャットジーピーティー)」ならどのように回答してくれるのか気になり質問してみました?

Q「介護事業所利用者増の秘訣は?」

膨大な情報量の中からAIは、利用者増を実現するために何が必要だと教えてくれたか、この記事で公開しようと思います。

※ChatGPTとは、OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボットで、教師あり学習と強化学習を使用して微調整された、人間と同水準もしくはそれ以上の回答が可能となった最新サービスのこと。

喜ばれるウェルカムボード

職場の一体感を高めるためには、コミュニケーションが重要であることは、これまでにもお伝えしてきた通りです。

そして、コミュケーションを良くしていくためには、掛け声だけでなく、仕掛けや仕組みづくりが不可欠です。

モチベーションの維持

人材確保がますます厳しくなっている介護業界。

新たな人材を確保できる求心力ある職場。

職員が辞めない働きがいのある職場は、どのようにつくっていけばいいのでしょうか。

利用者増に苦悩する管理者・経営者の方は多いと思いますが、その分様々な施策を講じてこられてきたと思います。

・ケアマネや地域にDMを出す

・ケアマネ見学会、施設見学会を実施する

・包括やケアマネ主催の勉強会に参加する

・地域のカンファレンスに参加する

・ケアマネ、病院営業の実施

上記のような取り組みが代表的ではないでしょうか?

「だよりね」の記事の中でも、こういった取り組みの効果的な実践方法について解説をしてきましたし、直接的に利用者を獲得していくためには重要な取り組みだと思います。

しかし、もう少し視野を広げてみると効率的に利用者を増やしていける方法はいくつか存在します。それは・・・

「ケアマネの自社採用」です。

経営者の判断レベルで管理者の一存では取り組めないかもしれませんが、考え方の一つとしてこの記事を参考にしていただければ幸いです。

ケアマネを自社で採用するメリットと注意点が見えてくると思います。